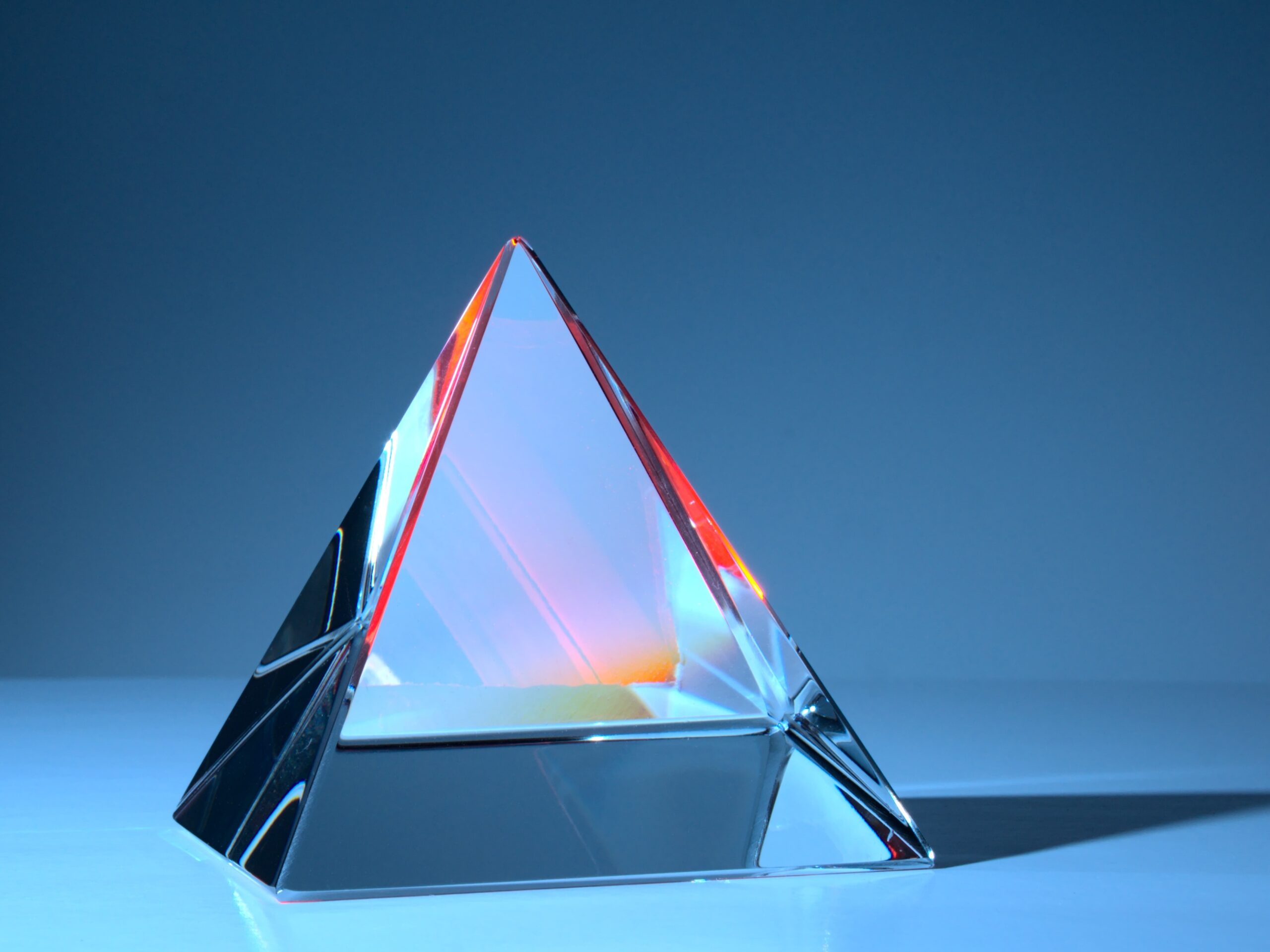

今回は光について。光と言えば宇宙の始まりから存在していて、多くの興味深い性質を持ちますが、今回は光の屈折について話していきます!

なぜ光は屈折するのか?

結論から言うと、光の進む速さが変わるからです。

私が意外に思ったのはこの光の速さが変わる、ということ。よく、1秒で地球7周半相当の速さ、と言われますが水中だと速さが4割くらい落ちます(←これが昔駿台模試に出た)。特に光速度不変の原理とかいうものの存在を知っていると騙されやすくなります。(後述)

そして水中に入る時に、片側の水に面している方の速さが遅くなり、一瞬だけ左右の進む速さのバランスが崩れることで光の向きが変わります。(=屈折!)

水から光が出る時はその逆です。

この仕組みが分かっていると光の屈折の図(中学理科の範囲?)が描きやすくなるはず!

ちなみにさっき一瞬出てきた光速度不変の原理は光の速さだけは絶対的な速度であるという公理で、光と同じ方向に同じ速さで走っても光はいつも通りの速さで追いついてきます。

「何でや!?」と思うかもしれませんがこれは公理 なので証明はありません。世界はそういう風にできてる、と思って諦めましょう。私も納得はしてません。

じゃあ水中で光の速さが変わるのは何で?と思うかも知れないので補足しとくと、水中で水分子が光の進む邪魔をするからです。イメージとしてはピンボールが近いんじゃないでしょうか?

そして、この光速度不変の原理の発見により、かの有名な相対性理論やいくつかの現代技術(カーナビ等)が成り立ってます。

さらにちなむと、光速度ってめっちゃ大事なんです。相対性理論のE=mc^2って式では、エネルギーは質量と光の速さ(の2乗)に比例するよ、ってことが示されてますが、エネルギーと質量は交換できることを示しています。そしてこの式を通して、質量・重さが光速度の2乗っていう莫大な数(定数)倍のエネルギーに変換されるので、原子爆弾や原子力発電が可能になりました。(ちなみに原子爆弾で使われたウランの量は約1kg程度の比較的少量でした)

まとめ

光の速さは基本的には変わんない!

だけど水中だといろんなものにぶつかって真っ直ぐに進む速さは遅くなる!

だから左右で進む速さが変わって光は屈折する!

今回は話が脱線しまくって迷子になってしまいました。もうしわけないです。

〜Fin〜

コメント 感想をください!