1月は、推薦。

僕は推薦試験で日比谷高校へ入学しました。今回の記事は僕の体験談です。誰もが緊張するであろう推薦試験。少しでも手助けできればいいなと思います。僕自身、当日は緊張しすぎで腹痛かったし、前日はほぼ寝れませんでした。

今回の記事では、本番の形式と、聞かれた内容、事前の対策とかも全部書き尽くすつもりです。

(追記:僕の代は、コロナ禍の影響で集団討論が無かったので、集団討論については書いてないです。申し訳ない)

当日まで・自己PRカード

僕は、当日まで、ちょくちょく小論文の対策をしてました。塾の推薦対策パックみたいのを買って、月3くらいで書いてました。点数は少し低かったですね。40点/200点みたいなときもあって、小論文ばかりは不安でした。うまく書けたときももちろんありましたが、当日までは皆不安になるものです。特に、慣れない小論文という形式においては。「テーマによって、あるいは」って感じだったので、結構な運ゲー、乾坤一擲って感じでした。

面接練習もあまりして無かったので、学校でやった校長面接と、推薦前日に塾の先生がやってくれた練習だけでした。これは、絶対におすすめしません。

対策、しましょう。僕が、前日の練習で、マナーが破滅的だと言われたことは付け加えておきます。

ただ僕は、自己P(自己PRカード)だけは、しっかり時間を書けて考えました。

将来の夢というものをまず考えて、そこから逆算して、将来のプランを考えました。学校が求めてる人材は、何らかの目標意識がある人です。夢がない人は、誇張でも嘘でもいいので、とりあえず考えましょう。ただし一度決めたら、面接で深堀されることも考えて、そのジャンルの知識と、学校の志望理由をリンクさせて調べましょう。

無いなら、嘘を書けばいいんです。巧言令色?それで結構。受かってしまえばあとは関係無いのだから。

塾長が言ってたことですが、「自己PRカードで尖っところがないやつはだめだ。」と。若干誇張しましたが、要は、何か自分の「取柄」、つまり専門性を軸に据えて、自己PRカードを練ろうということです。なぜ、学校が自分を入学させなきゃいけないか、なぜ、私がそれをやらなきゃいけないのか。そうした情報があると、アピールとしては強いです。(中学の生徒会だけだと軸としては弱いです)。

くれぐれも「事故PR」にならないように、頑張ってください!

当日の流れ

朝 8:00くらいに男子は登校。

受験生のチェックとか全部済んで時間になったら、面接が始まる。

11:30くらいに小論文試験。

時間はあんまり覚えてないので不正確です。ごめんなさい。

そしてもう一つ大事なこととして、男子と女子で、時間が異なります。男子は朝登校⇒面接⇒小論文ですが、女子は昼頃登校⇒小論文⇒面接です。

登校

登校は、学校まで迷うかもしれないので、少し早めに行くことをお勧めします。

日比谷高校には通用門と正門という2つの入り口があるんですが、通用門から入る方がいいです。通用門の方が、案内する人や受験生が多くて道を間違えにくいので。

僕の話を少しすると、当日、正門から入ろうとして、正門が空いていなくて焦りました。正門横に小さな門があるので、そこから入れます。あと、他に受験生が見当たらなくてめちゃくちゃ不安になりました。時間ギリギリに着いたら、教室がわからなくって彷徨ってました。ほかの迷える受験生と「教室どこだろね~?」って話して教室まで移動したのを覚えてます。

絶対に真似しないで!

面接試験

いざ、待ち教室に入ったら、意外と待ち時間が長い。

1教室に40人ほど他の受験生がいると思いますが、そのなかから、番号順に4,5人ずつ呼ばれます。番号が遅いと、一時間半くらい待つかもしれない。こころの準備をして、面接や小論文に備えましょう。ちょっと退屈。

さて、自分の番になって教室で呼ばれたら、荷物を持って面接用の別の教室に移動します。先生が付き添ってくれます。着いたら、教室前で待ちます。緊張のピーク、がんばれ。

前の人が出てきて、教室内の先生がなんか合図を送ったら、戦闘開始。このとき荷物は教室の外に置いていきます。

僕の友達は、教室内に荷物を持ち込んでしまい、入室をやり直させられました。入室の作法、練習するとは思いますが、失礼にあたらなければ、間違えても大丈夫です。なんとかなります。大事なのは話の内容。実際、僕もミスったところはあったけど、今こうして入学できてます。大事なのは礼儀正しさであって、個々の行動ではないです。

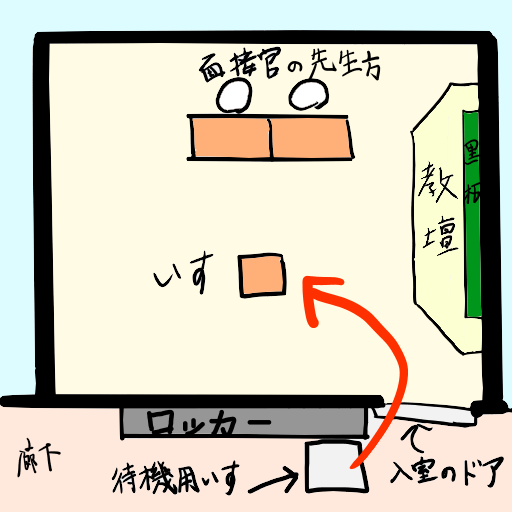

面接の教室に入ると、教室の奥に先生が2人座ってます。

先生方は座っており、受験生は教室の手前側にある椅子に座ります。そのときに受験番号とか確認されるはずです。

そして始まる面接試験。以下、覚えている範囲で僕が聞かれたことのリストです。

- 志望動機 ⇒英語をがんばりたい・幅広い教養を得るため。

- 本校のどのような理念に惹かれたか? ⇒生徒の自主自立を重んじる校風

- 中学校生活で得たこと ⇒集団に合わせることの難しさ・喜び

- 将来の夢・目標 ⇒プログラマー

- なぜ、その夢を果たしたいのか? ⇒孤独な人をネットを介してつなぎたい。人の居場所を作りたい。

- 目標のためにあなたが現在行っていることは何か? ⇒独学で勉強・プログラムを作る練

- (使っているプログラミング言語は何か)⇒C#

- (今までに作ったプログラム) ⇒まだ完成してないが、簡易的なゲームを作っている

- どのような大学を志望するか? ⇒理系大学で情報系技術を高めたい

- 本校の英語教育に興味があるのはなぜか? ⇒グローバル化により、世界に通じるコミュニケーションスキルが必要だから

- 本校のどのような取り組みを知っているか? ⇒G-NET20、交換留学的何か

- 将来は海外へ行きたいか? ⇒YES、海外で技術を高めたい

- グローバルリーダーには何の資質が必要だと思うか? ⇒コミュニケーションスキル

- (なぜコミュニケーションスキルが必要だと思うか?) ⇒意思疎通はアイデアの共有やチームをまとめ上げてよいパフォーマンスをするためには必要不可欠だから

- (なぜ日本人はコミュニケーションが苦手だと思うか?)⇒日本は島国のため、ムラ意識が強く周りをうかがってしまう+朱子学等鎖国下においてトップダウン形式の大勢だったため、他が意見を出しにくい体質が受け継がれたから。

- 高校で何をしたいか? ⇒部活・行事

- なぜ高校でそれをしたいのか? ⇒そうしたイベントを経て、協調性と自主性を磨きたい。

だいたいこんな感じのことを10分~20分話します。先生方が結構優しかったです。おかげでリラックスして話せました。

次に質問の形式について。片方の先生が7個程連続で質問をする&その間にもう片方の先生が記録する⇒途中で先生が役割を交代する、って感じです。

「グローバルリーダーに必要な資質」の質問のとこでは、「短い時間でよく考えましたね」って言われて、ちょっと不安が薄れました。まじであのときの先生には感謝しかない。

大事なのは、落ち着いて話すこと。

面接官の先生方も答えを待っててくれるので、考える時間が必要だと思ったら、少し待ってもらいましょう。実際、僕も、質問に考える時間をもらいました。質問は基本的に深堀りされると思ってた方がいいです。

僕が事前に準備した内容としては

①自己PRカードの内容から想定される質問とアンサーを用意しておく

②学校パンフレットから、学校の理念とか取り組み等、必要そうなのを覚える

③面接の作法の練習、の3つです。

特に①が大事。自分のPRする分野なら、当然深くまで知っておかなければならない。また、何かをしたいなら、その理由・目的・背景知識くらいはもっておく必要があります。かなり深いところまで聞かれるので準備はぬかりなく行いましょう。

小論文

去年の小論文は、ネットで調べたら出てくると思います。

そのため、問題それ自体については話しません。僕がここで伝えたいのは、小論文で最重要となる2つの要素についてです。1つ目が主張の一貫性で、2つ目が時間管理です。

主張の一貫性というのは、そのまんまです。自分の書いていることが途中で食い違わないようにする必要があるという、ただそれだけの話です。だから、小論文はいきなり書き始めるんじゃなくて、余白にメモを取りましょう。そしてどのような順序で意見と根拠を書くかを決めましょう。全体の構成を練れれば、それでよろしいです。

次に時間管理について。小論文はとにかく時間との勝負です!

だから試験が始まったら、おおよその時間を考えて書きましょう。僕は完璧主義のため、「完全な」文章を書こうとして、書き終わらないことが多々ありました。もちろん、当日の限られた時間で、最高の文章なんて書けるわけありません。

一旦、その余計な矜持を捨てましょう。書き終わることが、先決です。

小論文の対策は、全て時間管理のためと言っても過言ではありません。

(腕時計をお忘れなく。教室に時計はありますが。)

ラスト・心構え!

最後に、推薦を受ける際の心構えについてです。

僕が、塾の先生から言われたことは、「推薦は宝くじ」、ということです。何度も言われました。

宝くじって、そもそも当たらないのが前提なんです。そして運ゲー。だから、もし推薦で落ちたからと言って、気落ちをするな、と。推薦試験で落ちてそれを引きずるようならば、そもそも推薦を受けるべきじゃないと。

だから、大事なのは、「推薦は捨て」と思える心意気です。だって、本命は一般試験でしょう?

推薦でベストは尽くすべきですが、推薦にすべてを賭けるのは間違ってます。

ただし当日は少し違います。

当日に「どうせ落ちるんだ」なんて考えてちゃ、ベストはつくせませんからね。本番は誰しもが緊張すると思いますし、それは仕方のないことです。でも、だからこそ、試験本番は「心を落ち着かせて、自分を最大限表現すること」に重きを置きましょう。

本番はどう転ぶかわからないですが、何にせよ、その試験で持てる力を最大限発揮してきましょう。結果は、知ったこっちゃない。なるようにしかなりませんから。受験生よ、頑張れ!

推薦で受かりやすいのは「何か一癖ある人」です。それは特技かもしれないし、その人の考え方や精神面かもしれない。

偉そうなことを書いてきた僕は、「ひねくれた考え」でしたけどね。苦笑

コメント 感想をください!

こんにちは!

日比谷高校に推薦合格できた者です。

遊ログさんのブログが大変参考になりました。

本当にありがとうございました!

こんにちは!そして合格おめでとうございます!私のブログが役に立ったようで何よりです>_< 4月から一気に忙しくなりますよ? せっかくなので私の1年生のときの経験と後悔をここに書いておきます。時間と興味があったら読んでみてね。 --------- ①友達 友達は早く作りましょう!(可能なら)。私、人間関係は︎割と保守的で、仲良くなった人とはめっちゃ仲良いけど、交友関係が狭いので友達と呼べる関係を築くのに苦労しました。日比谷生は隠れた才能を持った人がめちゃめちゃ多くて、話していくとかなりおもしろいです。実際仲良くなるには、自分から積極的に話しかけること、一緒にご飯に行くこと、ある程度の秘密(中学のときのエピソードとか恋バナとかなんでも)を共有すること、が大事かなーとは思います。経験則。私がほんとに人と仲良くなったのは10月くらいで、それまでは結構孤立気味、正直な話、学校を楽しめてませんでした。結局何をするかよりも誰といるかが大事。未だに1年の時の友達とは毎週休日に図書館で集まって勉強したり模試のあとにラーメン食べによく行きます。 ②勉強 やっぱり気になるのは学力面。といっても1年の間はめちゃくちゃ勉強する必要は無いけど。学校の授業についていければ十分です。毎日1時間半とか2時間とか(課題含む)とかをやって、定期試験前にしっかり勉強したら学年50位は堅いと思います。1年のうちは案外皆勉強していないので。ただ塾に通っている人の割合は高いですね。1年50%2年70%3年90%と担任の先生は言ってました。1年のうちに注力すべき科目だけ伝えておきます。まず、英語と数学。これは2年にあがるときに習熟度別クラス分けがあるので、(意識する必要は無いけど)平均以上は維持したいところ。特に英単語は大事。数学は問題集をしっかり1周、ついで難しい問題だけ目印をつけて二周三周としていけばめちゃくちゃ実力がつくはずです。特に理系を少しでも可能性として考えている人は、数学2Bまで予習することを強くオススメします。参考になりそうな動画はYouTubeとかたくさんあります。あとは古文漢文。これは文法小テストで満点目指してやってれば、基礎はしっかり身につきます。古文単語は核心古文単語351、英単語はターゲットの友というアプリがおすすめです。 ③部活 私、部活熱心な人じゃないのであまり詳しくは言えませんが。引退時期まで考慮に入れて考えるといいと思います。特に3年の夏以降まで部活がある野球部とラグビーは大変(特に後者)。サッカー部は、皆甘い言葉で罠を張っていると思いますが、合宿が地獄だ、とだけ。帰宅部も選択肢としては全然アリだと思います。 ④青春 残念ながら私は高校では青春を楽しめそうにはありません。3年は受験だし。ただ2年になると「あの人とあの人付き合ってるらしいよ」みたいのはちょくちょく聞きます。(それでも他校よりは少ないけど)。恋愛してる人の共通点は基本的に2つしかないです。部活(運動部)に所属していること、あるいは同じクラス。高校の恋愛はどっちかなんで、彼女あるいは彼氏が欲しいと思うなら、運動部に入るべきだと思います。 ⑤心構え 最後に心構えだけ。楽しみましょう!!!!1年前期は「ちゃんとやろう」という意識ばかりが先行してノイローゼ気味になってしまっていたので。課題とか、最悪やらなくてもいいんです。2年にもなるとどの課題が本当に自分に必要で、どれが要らないかが自ずとわかってきます。全部が全部きっかりやる必要は無いし、そうしようとすると結構キツい。大事なのは、本音を言えて一緒にサボれるような友達を見つけること。そのうえで、自分が必要だと思うもの(楽なものでは無く)をやっていきましょう!がんばれ! ----------- 長文失礼しました。また何か質問があれば、XのDMでもこのブログのどこかのコメント欄にでも書いていだければ、二三日後には返します。(ほんとは一般論じゃなくて自分の経験と後悔を書くつもりだったけど、めちゃめちゃ長くなりそうだったので割愛しちゃいました) 最後にもう一度、合格おめでとう!