僕の最も好きな曲、「月に吠える」

落ち着きのある曲調とミステリアスな世界観。謎に包まれているこの曲の「影」を、少し照らしていきたい。

「月に吠える」は、口語自由詩の確立者として名高い萩原朔太郎の詩集の名前でもある。この曲は、それがベースとなっている。朔太郎について簡潔に記すと、病弱・孤独・神経質である。

(以下、本家詩集の方を「月に吠える」として表記する。)

この曲については一つ残念なことに、世界観に深く立ち入って解説した記事がネット上に存在しない(検索不足も否めないが)。

この曲、MVが奇怪でなんとも理解しにくい。そこで、本家「月に吠える」を読むわけだが、これがなんとも、ヨルシカ以上の曲者である。そこで今度は、さらにその長ったらしい解説本を読んで…

はや3か月、ようやく解説記事を書くに至った。

願うらくは、この曲の理解を助け、より多くの「月に吠える」ファンを生むことだ。解釈にはいろんな幅があった方がおもしろいので、異論反論は大歓迎である。

そんなこんなで、以下、月に吠えるを紐解く。

読解の大前提

さて、この曲のイメージとぴったり重なる詩が、実は「月に吠える」のなかにある。

悲しい月夜 ぬすつと犬めが、 くさつた波止場の月に吠えてゐる。 たましひが耳をすますと、 陰気くさい声をして、 黄いろい娘たちが合唱してゐる、 合唱してゐる、 波止場のくらい石垣で。 いつも、 なぜおれはこれなんだ、 犬よ、 青白いふしあはせの犬よ。

これだ。

犬は、月に遠吠えする。娘たちの歌声は、負け犬への嘲りである。朔太郎はそんな悲しい犬の姿を、自分と重ね合わせたのだろう。

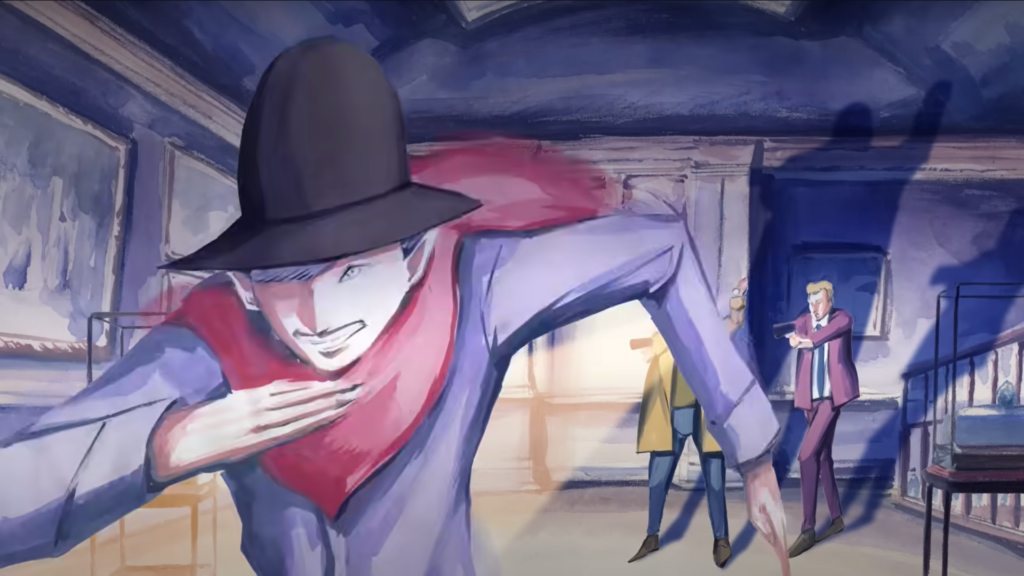

ちょうど、MVが波止場の街なのも決して偶然ではない。主人公の男が、美術館(?)から宝石を盗み、最後に月を盗むのも「ぬすっと犬」だからである。

月に吠える。負け犬の遠吠えに留まらない。負け犬が下剋上、勝ち犬になることが、この曲のストーリーだと僕は思う。

ここからは、まず歌詞からわかる事実を淡泊に積み上げ、その後に詳しい解釈を加えていきたい。(急ぎの方は、全体を通したまとめから読んでいただきたい)

1番~ 孤独と虚勢

1番から順を追っていこう。(以降、主人公を単に男として表記する。)

路傍の月に吠える 影一つ町を行く 満ちることも知らないで 夜はずっと深くまで 気がつけば人溜まり この顔を眺めている おれの何がわかるかと 獣の振りをする

男は、周囲から疎外されていると感じ、強がるかのように虚勢を張っている。「おれはお前らとは違う」。どこか満ち足りなさを感じているのも、きっと孤独だからだ。

人溜まり は 人黙り だ。吠えるおれと周囲の対比。

自分の顔が眺められていると思うのは、過剰な自意識の現れだ。

一切合切放り出したい 生きているって教えてほしいの 月に吠えるように歌えば嗚呼、鮮やかに アイスピックで地球を砕いてこの悪意で満たしてみたいの 月に吠えるように歌えば 嗚呼、我が儘にお前の想うが儘に

一切合切放り出したい⇒今の自分の全てを放棄したい

生きているって教えてほしい、は自分の生の実感の欠如で、「満ちることも知らないで」と繋がる。

なぜ、男の心は乾いているのか?

⇒彼は女性から拒絶され、孤独だから。この拒絶は、1番のサビの女性が走り去る姿だ。思い出してほしいのは、男以外の人々は皆、カップルまたは女性だ。それに比べて男はぼっち。ゆえに彼は、女性に蔑まれていると感じるのだ。(ちなみに朔太郎もエレナという女性に横恋慕して振られている。)

哀れな、月に吠える犬と、それをあざ笑うかのような娘の合唱。なんとも「かなしい月夜」じゃないか。

女は橋を走り去っていく。が、この水に浮くのは、蓮の花だ。蓮。仏教において極楽に咲く花で、「救ってください」という花言葉もあるらしい。女性は蓮の花の向こう(極楽)へ走り去り、男だけが取り残された格好になる。

月に吠える。これに関して次の文章を連想した。「月に吠える」の序から。

過去は私にとつて苦しい思ひ出である。過去は焦躁と無為と悩める心肉との不吉な悪夢であつた。 月に吠える犬は、自分の影に怪しみ恐れて吠えるのである。疾患する犬の心に、月は青白い幽霊のやうな不吉の謎である。犬は遠吠えをする。 私は私自身の陰鬱な影を、月夜の地上に釘づけにしてしまひたい。影が、永久に私のあとを追つて来ないやうに。

この文章、実はspotifyで、n-bunaさんも引用されている。彼は自分の影である「何か」におびえて月に吠える。それは何か。

周囲が不気味さで溢れ、どうにもならないからこそ、男は全てを「想うがままに」したいのだ。「想うがままにする」≒「悪意で満たす」である。自分ではどうしようもない、うまく溶け込めない世界に対するシャーデンフロイデのような欲望ではないか。

だとすれば、こうなる。「おれは孤独だ。心に空白がある。こんな自分は嫌だから放り出したい。こんな世界も砕いてしまいたいほどに、おれの想うがままにしてしまいたい。」と。

獣。野性・野蛮。自分の奥底の本音、醜い欲望を飢えた獣に例えているのだろうか。

だとすれば、1番の途中の闘牛。心の野性を抑え、操り、殺す。本音を飼い殺す、心の抑圧をシンボリックに表している。

(関係ないけど、女性が泳いでいるのは「およぐひと」という詩に由来すると思われる。)

およぐひと およぐひとのからだはななめにのびる、 二本の手はながくそろへてひきのばされる、 およぐひとの心臓こころはくらげのやうにすきとほる、 およぐひとの瞳めはつりがねのひびきをききつつ、 およぐひとのたましひは水みづのうへの月つきをみる。

2番~ 顔の無い人と、醜い獣

青白い路傍の月 何処だろう、と人は言う 誰にも見えていないのか この醜い獣 指を差した方へ向く 顔の無いまま動く 何かがおれを見ている 波止場のあの影で

月が青いのは、水面に映っているからなのだろう。前の文章を思い出してほしい。やはり男にとって、月は不吉な謎なのだ。「何処だろう」は月と、醜い獣に係る言葉か?ストレートに解釈すると、男にだけ、醜い獣と月が見えている。

ここで一つ。よく見ると、人々は皆仮面をつけている。獣⇔仮面、野性⇔文明、本音⇔建て前、といった対比が成り立つ。皆には見えない、醜い獣、は、「おれ」の歪んだ本心だ。(解釈の余地あり)

(あまり関係はないが、若者がスケートボードで動く場面は、「(前略)みよ、遠いさびしい大理石の歩道を、曲者はいつさんにすべつてゆく。」という「殺人事件」なる詩の情景と重なる。)

「指を指した方へ向く、顔の無いまま動く」。他の人々が、自分の意志を持たずに、周囲に同調していることを表す。つまり他者は、自分自身を持たずに、どれも周囲に合わせて同じように動く機械部品のような存在であり、「おれ」はそれに恐ろしさを感じている。「顔」については重要なので後述するが、一般的には個人の個別性・具体性のシンボルだと言われる。

とにかく男は、そのような集団に溶け込めないでいる。自分にしか見えないものが見えるからだ。ほかの人も恐ろしく見えて仕方がない。

波止場のあの影、は妄想だろう。皆が自分を異質なものとして眺めているという被害妄想、「周囲になじめないおれ」というイメージの変奏である。

一切合切信じていないの 誰もお前に期待していないの 月に吠えるように歌えば嗚呼、鮮やかに 硬いペンを湖月に浸して波に線を描いてみたいの 月に吠えるように歌えば嗚呼、艶やかに 時間の赴くままに

ついに来た2サビ!「おれ」には不気味な世界のあらゆるものが信じられない、そういうこと?

おそらく男は感性が鋭すぎる。あらゆるものが自分にだけ、異様に映る。よく見えすぎるがゆえに、何も信じられない。なぜなら、「おれ」は他の人とは見える世界が違いすぎるから。

「硬いペンを湖月に浸して、波に線を描いてみたい」の表現、個人的にめっちゃ好き。これは男が、自分の「想うがままに」世界を描こうとする欲だと、僕は思う。「自分じゃどうしようもない世界を粉々にしたい」、と1サビにあったが、それが「自分の想いのままの世界を作りたい」という思いに昇華している。破壊⇒代わりの世界の創作意欲へ。やはり、詩作にしか活路を見出せなかった朔太郎と、どこか重なる。この創作意欲が、MVにて移り変わるイメージとしてあらわされている。彼はここでようやく、自分の世界を表現する、という希望を見つけたのだろう。

皆おれをかわいそうな病人と、そう思っている!

2サビとラスサビの間。曲調がどんどん不穏になっていくところだ。

動物の骨が自分に迫り、男はおびえる。獣の骨。つまりは抑圧してきた男の本心が、その存在性を男に押しつけているのかもしれない(恣意的な解釈)。

孤独な男の、ひねくれた自意識だ。自分の感性が他人とは相いれないものであり、他の人からすれば、「おれ」は精神病を患った人にすぎない。しかしこの文言も裏から見れば、「皆はそう思っているかもしれないが、実際はそうではない」というような、「本当の自分」の叫びとも捉えられる。世間体との決別、自分の意志の明示とも考えることだってできる。

朔太郎の詩にこんなものがある。

猫 まつくろけの猫が二疋、 なやましいよるの家根のうへで、 ぴんとたてた尻尾のさきから、 糸のやうなみかづきがかすんでゐる。 『おわあ、こんばんは』 『おわあ、こんばんは』 『おぎやあ、おぎやあ、おぎやあ』 『おわああ、ここの家の主人は病気です』

そう、実はこの光景、すでに登場している。1番と2番の間、1:25あたりだ。

「かわいそうな病人」宣言は、「おれ」が「おれ」として羽ばたく瞬間かもしれない。

3番~ラスト!! 温いスープと盗む月

一切合切放り出したいの ま、まだ世界を犯し足りないの 月に吠えるように歌えば、嗚呼鮮やかに アイスピックで頭蓋を砕いて温いスープで満たしてほしいの 月に吠えるように歌えよ 嗚呼、喉笛の奥に住まう獣よ この世界はお前の想うが儘に

ついに最後!

1番と同じで、「一切合切放り出したい」とある。しかし、3番で、男の心情も少し変わったような気がする。「世界を犯したりない」とはどういうことか?僕は、現実の世界を、自分の感性・想像力で塗り替えることだと思う。要は、創作行為だ。

大きな変化。それは、「おれ」がアイスピックで地球を砕く主体だったのに、アイスピックで頭蓋を砕かれ、「温いスープ」で満たされる対象になったことだ。つまり、能動態から受動態への変化。

「温いスープ」とは何か。美味しいもの。自分にとって心地よいもの。

すると、温いスープで満たされたい≒そうした居心地の良さで満たされたい、となる。

もしくは、温いスープで満たしてくれる「人」が欲しいのかもしれない。さすれば、自分の孤独感も和らぎ、心地よく過ごせる。

ここで思い出すのは、「雲雀(ヒバリ)料理」だ。

これは全て朔太郎の創作であり、実際にそんなものは存在しないのだが、もしかしたら雲雀料理=温いスープと表現されているのかもしれない。詩において、雲雀料理を持ち運ぶのは、常に乙女だった。朔太郎の抱く、女性の幻影を、温いスープは反射する。

結局、「温いスープで満たしてほしい」、は、「おれの孤独を埋めてほしい」という思いだ。かの男の孤独については、1番の「満ちることも知らないで」ともつながる。

獣の振りをして孤独を偽る男の、本音がようやく出てきた。ねじれた自意識が、少しずつほぐれゆく過程が、この曲のテーマかもしれない。

喉笛の奥にすまう獣。

おそらく獣は、心の野性、つまり本音だ。

もう一つ重要な変化。これまでの歌詞は、『月に吠えるように歌え「ば」』という、仮定形をとっていた。しかし、である。3番においては、『月に吠えるように歌え「よ」』という、命令形になっている。自分の本音を出せないでいた男が、最後には本音を吠えるのだ。だとすれば、「ま、まだ」も、その変化に適応できてない、男の戸惑いだろう。

そうした変化を経て、男は「何か」を手に入れる。根拠は4つある。

①最後。月を隠しているのではない。月を盗んだと解釈できる。⇒「ぬすっと犬」

②4:09の歪んだ建物、これは「手」を表している。

③男の影。最初は舌を出したラクダだった。砂漠で水を求めるイメージ。しかし、最後にはもはや舌を出していない。潤いを得た。

④単なる盗み。美術館から何かを盗っていった。

路傍の月に吠える

「月に吠える」で始まり、「月に吠える」で終わる。←これめっちゃ好き。

勝手な推測だが、「月に吠える」の意味合いが変わったのではないだろうか。

きっと、最初は嘆きだ。「わが泣くを 少女達聞かば 病犬の 月に吠ゆるに 似たりと言ふらむ」の、男の嘆きが、月に吠えるに凝縮していたように思われる。

しかし最後は、少し異なる。満ちることを知った男の、誇らしげなうなり声だ。

全体を通したまとめ

1番:男は孤独だった。本音では、満ち足りなさを解消したいと思っていたが、獣の振りをして苦しんでいる。「おれ」にはどうしても世間が恐ろしく見え、また自分が除け者だと感じさせられる。「おれ」は病的なまでに繊細すぎたのだった。そんな自分を投げ出したい、世界を砕きたい、という欲望が垣間見える。

2番:醜い獣はおれにしか見えない。醜い獣は、孤独なおれの嘆きだ。自分と他人を決定的に切り分ける、自分の異常な感性だ。その感性の表れが多くの異様なイメージ、影のかたちじゃないだろうか。「波に線を描く」、これは自分の病的なまでの繊細さを、創作に託そうという希望である。

2.5番:「おれをかわいそうな病人と、そう思っている!」転回点。獣の、自己イメージとの決別。自分の獣を解き放つ。

3番:獣を解き放ち、心のねじれが解消されゆく。「世界を犯す」は、現実の世界を、創作の世界に置き換えていくことだ。こうして彼は、「温いスープで満たしてほしい」という欲を素直に認める。こうして男は、あらゆるものを「お前の想うがまま」に得ることを空想する。

ラスト:路傍の月に吠える。

———-

僕の解釈は、こんな感じだ。

もちろん、これが正解かどうかはわからない。正解、といってもそれは所詮、僕の考えが皆の考えと一致した、ということに過ぎないが。だからまだまだ考える余地は多分に残されている。

細かいお話①:犬

ヨキ ネコ、ワロキ イヌ。

明治の国定教科書中の言葉である。朔太郎も、この教科書で教育を受けた。そのイメージが月に吠えるの根底にあった。…のかもしれない。

当時、犬は群れを成して悪さをする、農村の嫌われ者であった。そのような除け者の自覚が、「おれ」の自己イメージだ。ただし、「おれ」は一人ぼっちである。ぬすっと犬めの遠吠えが、男と重なる瞬間だ。

そんな盗っと犬が、大きな盗みを為す、というのがヨルシカのこの曲・月に吠える、だ。

嘆きに留まらない、ちょっとした満足を手に入れるというストーリーを「悲しい月夜」に生み出すのだから、すごいなぁ~と。僕は思う。

当時、犬と言っても2種類あった。飼い犬と、野犬だ。いうまでもなく、主人公は野犬だ。飼い犬≒文明、野犬≒野性だ。朔太郎は、同級生の野蛮を呪い、そうすることで辛うじて文明に留まろうとする自分を見つけては自己嫌悪したのである。この曲においてはどうだ。

外界の嫌悪⇒自虐・厭世。まったくおなじである。

「おれ」は獣になって、お前らとは違う、と主張した。

周りに壁を作って、安心を手に入れる自分を嫌った。「一切合切放り出したい」のも無理はなかろう。「アイスピックで地球を砕く」、厭世だ。

外界への嫌悪が、自分の内側と外側への、2つのベクターの呪いをかけていたのだ。

(ちなみに、朔太郎は犬好きだった。僕も犬が好き。)

細かいお話②:影

このMVを通して、影がものすごく大きな意味を持っている。

影はどんどん変化し、男への視線を向ける、不快なものだ。

実は、萩原朔太郎、幼少期は影におびえて暮らしていたのだという。ランプの焔の影が揺れるのにさえ驚いた。父にランプを買ってもらい、文明の光で、不気味な影を退けた、そんな話が残っている。

この曲において影が映りゆくのも、単に男の想像の豊かさを示すのではなく、影の奇っ怪さを踏まえてのことなのだろう。

ちなみに、探偵の顔のような影が出てくる。朔太郎はミステリー小説好きで、詩でもよく探偵が登場する(「殺人事件」など)。

光を文明、影を反文明としよう。すると影≒反文明≒獣、光≒文明≒人々だ。3番までに、男に迫っていた獣の骨が、警察のフラッシュライトで消えたのも、この対立形式が原因だろう。結果、男は警察(=文明の象徴、野性を取り締まるもの)の手から逃げ、月光を覆ってしまった。男が獣、つまりは自分の心の野性に従うという選択をしたことを、暗に示している。

(帽子からミミズクが出てきたり、マントで月を盗んだり、あたかも手品のような演出が目立つ。朔太郎、実は手品が好きだったらしい。僕も好き。)

細かいお話③:孤独・詩

孤独。これに関して思い起こされるのは、「月に吠える」の序文だ。

人は一人一人では、いつも永久に、永久に、恐ろしい孤独である。 原始以来、神は幾億万人といふ人間を造つた。けれども全く同じ顔の人間を、決して二人とは造りはしなかつた。人はだれでも単位で生れて、永久に単位で死ななければならない。 詩はただ、病める魂の所有者と孤独者との寂しいなぐさめである。(一部省略)

2.5番で、男は獣を解放した。獣は、自分にだけ備わる高度な感性であり、それをもとに男は創作活動を始めた。そう、男の転機となったのは詩の創作だ。

朔太郎は詩によって自分の心を慰めた。同様に、男も、異常な感覚ゆえに孤立していたが、異常な感覚ゆえに創作に打ち込み、孤独を解消したのだ。一番最初に掲げた文章を思い返してほしい。「月は病犬にとっては不吉の謎」だ。その不吉な謎を覆い隠し、男は充足感をごっそり盗みだしたのかもしれない。

細かいお話④:ミミズク

動画では、途中でミミズクが出てくる。ミミズクはフクロウの一種で、珍しい夜行性の肉食鳥。このミミズク、実はMVに何回も出てくる。「なぜ、ミミズクがよく登場するのか?」、4つの答えを考えた。

①珍しさ。一匹狼の男とマッチする。②高い直観力。ミミズク(フクロウ)は高機能な感覚器官をもつ。同様に男の感性も過敏で、「この顔を眺めている」と感じている。③夜行性なので、夜盗のような「邪悪」のイメージがある。④顔。フクロウは人の顔と近い。

(少し唐突なのが、④の顔。僕の勝手な推測によると、フクロウの「顔」は、レヴィナスの顔と少し通ずるところがある。レヴィナスの顔って何ぞや、と思われるだろう。その名の通り、レヴィナスという哲学者の考え出した「顔」という概念だ。「顔」は表情に近い。わかりあいにくい他者の、具体的イメージだ。「顔」は千変万化する。完全に知り尽くすことができないのだから、自分にとって理解すること、つまり一種の所有に抵抗する。「顔」。それは「お前の想うがまま」に抵抗する他者なのかもしれない。しかし、登場人物は仮面をつけていたり、顔がない。「おれ」は、他者に顔を覗かれるのに、他者の顔を覗くことのできない、非対称性。「顔」が見えないことで、「おれ」は相手と干渉できない、つまり、理解の初歩にすらたどり着けない。自分にとっては、到底理解することのできない、「他者」が顔のない姿で描かれているのだろうか?)

↑整合性が微妙なので、深く気にしないでください!!!!!!!

まとめ

ヨルシカは神!!

この曲をラベリングするなら、まさしく「獣の遠吠えが、月に届くまで」かな。めちゃくちゃ理解が難しかったけど、とりあえず一通りの結論が出せて安堵。本家「月に吠える」とか、詩なんて鑑賞したことなかったから理解に苦しんだ。「萩原朔太郎論」という、辞書も道を退く厚みを読み、無事解決しました。

では、皆さまも良いヨルシカライフをお送りください。

~fin~

追記

今さっきyoutubeコメ欄に考察(簡易版)追加したので載っけときます。こっちの方がわりとコンパクトにまとまってるかも。

ちょっとした考察 この曲が、萩原朔太郎詩集「月に吠える」が基になっているのはご周知のとおりだと思う。が、この曲の基となったであろう詩については知られてないのではなかろうか。

「悲しい月夜 ぬすつと犬めが、 くさつた波止場の月に吠えてゐる。 たましひが耳をすますと、 陰気くさい声をして、 黄いろい娘たちが合唱してゐる、 合唱してゐる、 波止場のくらい石垣で。 いつも、 なぜおれはこれなんだ、 犬よ、 青白いふしあはせの犬よ。」

黄色い娘たちの合唱は犬への嘲りであり、朔太郎は哀れな犬の姿を自分に重ねた。 この曲の主人公(男)が盗人なのもぬすっと犬だからである。町が波止場なのも偶然ではない。 ただし、この曲において、犬の遠吠えは単なる嘆きに留まらない。遠吠えは現に月に届くのだ。その斬新なストーリーが、僕はこの曲のすごさだと思う。

まとめて書くと

1番:男は孤独だ。満ちることも知らない≒孤独、だろう。しかし強がるかのように虚勢を張り(獣の振り)苦しんでいる。「おれ」にはどうしても世間が恐ろしく見え、また自分が除け者だと感じさせられる。(「この顔を眺めてる」)。「おれ」は病的なまでに繊細すぎたのだった。そんな自分を投げ出したい、世界を砕きたい、という欲望が垣間見える。

2番:醜い獣は「おれ」にしか見えない。醜い獣は、孤独なおれの嘆きだ。自分と他人を決定的に切り分ける、自分の異常な感性だ。その感性の表れが多くの異様なイメージ、影のかたちじゃないだろうか。「波に線を描く」、これは自分の病的なまでの繊細さを、創作に託そうという希望である。

2.5番:「おれをかわいそうな病人と、そう思っている!」転回点。「獣」と、「病人」という自己イメージの決別。自分の獣を解き放つ。

3番:獣を解き放ち、心のねじれが解消されゆく。「世界を犯す」は、現実の世界を、創作の世界に置き換えていくことだ。こうして彼は、「温いスープで満たしてほしい」という欲を素直に認める。こうして男は、あらゆるものを「お前の想うがまま」に得ることを空想する。

ラスト:路傍の月に吠える。

さて1番だけど、男の影はラクダだ。さながら砂漠で水を求めるかのように舌を出していた。これが満ち足りなさである。影一つ、とあるように男は孤独であった。この顔を眺めてる。過剰な自意識・被害妄想。世間からの除け者としての自覚があるのだ。実際、他の出演者の男はほぼ皆カップルである。女がこちらを見るのは、「おれ」にとっては蔑みに過ぎない。「黄色い娘たちの合唱」である。なぜ、「おれ」は皆とは違うのか。少し憶測になるが、答えは多分、高すぎる感受性じゃないだろうか、ちょうど萩原朔太郎のように。「何かが俺を見ている」と感じるのも過剰な感覚神経だ。そんな風に感じてしまう自分自身の「一切合切を放り出したい」のであり、世界への憎しみ・シャーデンフロイデ的欲望が「アイスピックで地球を砕きたい」に結実している。1サビでは、女性から拒絶されているが、これが「除け者」の自意識のトラウマなのだろうか。

次、2番。自分にしか見えない、醜い獣は、心の野性、すなわち本音であった。「地球を砕きたい、一切合切放り出したい」、なんとか強がるものの本当は孤独がつらい、これらもすべて「自分が他人とは違う」というコンプレックスを持つ獣の遠吠えだ。それを押し隠す、本音の抑圧が、1番の闘牛で象徴的に表されている。特筆すべきことは、2番の人々には、「顔がない」。仮面をかぶっているのがMVで、「顔のないまま」が歌詞だ。「おれ」は、他者から見られるが、他者を見ることはできない、非対称性。他人は皆、自分というものを持たずに流されるままになっている、その様に慄いているのが2番最初だ。とにかく、「おれ」はそんな輪に加わることができなかった。サビでは、1番と打って変わる。人とは違った風に世界が見えてしまうため、「一切合切信じていない」し、自分は他とは違うから「誰もお前に期待していない」。しかし「硬いペンを湖月に浸して、波に線を描いてみたい」これは何か。(←この表現、めっちゃ好き。)創作意欲、と僕は思う。ちょうど朔太郎が詩作に活路を見出したように。「時間の赴くままに」は、創作に打ち込む様子を示している。そうすることで、醜い獣、すなわち自分自身を解放することができるようになる。 2.5番「皆おれをかわいそうな病人と、そう思っている!」一見悲観的に見える。がしかし、ほんとうは自分はそうじゃない!、という世間体・自己イメージからの決別と捉えることもできる。そうすると、獣の骨は自分で抑圧してきた、異常な感性、孤独さ、歪んだ欲、であり、それらに迫られている状況も納得である。彼は警察から逃げる。獣の解放である。

ラス!三番!もはや言うことはない。獣としての生を選んだ彼は、最後には「月を盗む」。路傍の月、泥棒の月。結果、温いスープで満たしてほしい、という本音を表す。能動態から受動態への変化、仮定形から命令形への変化。これらもすべて心情の変化によるものだ。歪んだビル。あれは、直に「手」を意味する。美術館から盗んだもの、もはや舌を出さなくなったラクダの影。そう、彼は創作行為を通して、獣を解放し、満足を得たのである。その結果、路傍の月に吠える。嘆きではなく、誇らしげに!

こんな感じじゃない?ではでは良いヨルシカライフを!

コメント 気軽に自由に感想を寄せてね!